日本の道路を走行する多くの車両には、それぞれに適した運転免許が必要とされています。

中でも「準中型免許」は、多くの人々が取得を検討する免許の一つですが、具体的にどのような車両を運転することができるのか、明確に知っている人は意外と少ないかもしれません。

そこで本記事では、準中型免許を持っている場合に乗れる車の種類、準中型免許で限定解除をする方法などについて解説します。

準中型免許:車両総重量が3.5t以上7.5t未満の車両が乗れる

準中型免許は2017年より新たに導入された日本の運転免許の一種で、車両総重量3.5t以上7.5t未満、最大積載量2t以上4.5t未満、乗車定員10人以下の車両を運転できる資格を指します。

具体的には、荷物を運ぶトラックや、一定の人数を乗せることができるバスの運転が許可されています。しかし、11人以上の乗客を運べる大型バスや、大型トラックの運転にはこの免許では対応できず、中型免許、もしくは大型免許が必要です。

準中型免許は、運輸業やバス会社などで働く際のステップアップとして、または自身のビジネスで中型の車両を使用する際に取得する人が多い資格となっているのです。

準中型免許で乗れる車の範囲

平成29年の法改正によって新たに準中型免許が誕生したことで、各免許で運転できる車の範囲は以下のように定められました。

| 免許 | 車両総重量 | 最大積載量 | 乗車定員 | 運転経歴 |

| 普通免許 | 3.5t未満 | 2t未満 | 10人まで | --- |

| 準中型免許 | 3.5t以上7.5t未満 | 2t以上4.5t未満 | 10人まで | --- |

| 中型免許 | 7.5t以上~11t未満 | 4.5t以上~6.5t未満 | 29人まで | 普通免許等保有が通算2年以上 |

| 大型免許 | 11t以上 | 6.5t以上 | 30人以上 | 普通免許等保有が通算3年以上 |

関連記事:準中型免許で乗れる車を一挙に紹介|限定解除の方法も解説

関連記事:準中型免許を普通免許ありの人が取得する2つの方法

法改正以前では、例えば車両総重量の場合、普通免許で5t未満、中型免許で5t以上~11t未満、大型免許で11t以上と規定されていましたが、準中型免許が誕生したことで、その基準も大きく変更されました。

準中型免許で乗れる車の種類一覧

では、実際に準中型免許で乗れる車にはどういったものが存在するのか、詳しく解説していきます。

平トラック・2tショート・ロングトラック

準中型免許を所持することで、平トラック・2tショート・ロングトラックの運転が可能となります。

平トラックは荷台がフラットな構造を持つトラックで、多目的に使用できるため、さまざまな業種で重宝されます。特に、大型の荷物や機材を運ぶ際に、荷台の平坦さが活かされ、積載や固定をしやすいのが特徴です。

2tショートは、その名の通り最大2tまでの積載重量を持つ、比較的小型のトラックを指します。そのコンパクトなサイズ感から、一般的なトラックに比べて取り回しがしやすく、都市部の狭い道路や商業地域での納品など、機動性が求められるシーンで頼りにされる車種です。

ロングトラックは、一般的に長い車体を持ち、大量の荷物や資材を運ぶのに適しています。名前に「ロング」とあるものの、準中型の範囲での長さであり、大型トラックと比べると小さめのサイズです。そのため、大型トラックよりは狭い道や都市部でも活躍することができ、中間的な役割を果たすトラックとして多くの業界で利用されています。

ゴミ収集車

準中型免許を持っていると、ゴミ収集車の運転も可能です。

ゴミ収集車は、一般家庭やビルから出るゴミを収集するための特殊車両です。後部には大きなコンテナや専用の機械を備えており、ゴミを効率良く収集・圧縮することができます。

多くの市町村や清掃事業者で使用されており、運転手はゴミの収集だけでなく、機械の操作やメンテナンスも求められることがあるため、技術や知識が必要とされる場合もあります。

ゴミ収集車は、その特性上、狭い道や住宅街を頻繁に通行することから、緻密な運転技術が要求される職種とも言えるのです。

2ユニック車

2ユニック車は、一般的なトラックにユニックと呼ばれるクレーンが2基搭載された特殊車両で、主に建設現場や移動作業での荷物の積み下ろしに使用されます。

この車両の特徴は、2つのユニッククレーンが独立して操作できることで、一度に異なる2点からの荷物の吊り上げや移動が可能です。そのため、一般的なユニック車に比べて、より高度な操作技術や知識が要求される場合があります。

運転だけでなく、クレーン操作も必要とされるので、実務経験や追加の資格があると、より求められる場面が増えることでしょう。

保冷設備のトラック

準中型免許を保有することで、保冷設備を備えたトラックも運転することができます。このタイプのトラックは、特に食品や医薬品などの温度管理が必要な商品の輸送に使用されます。

内部は冷凍や冷蔵の機能を持ち、設定した温度での輸送が可能です。特に夏場や高温な環境下では、商品の鮮度を保ちつつ適切な状態で配送するために欠かせない車両となります。

そのため、適切な温度設定や管理方法を理解していることも、この種のトラックを運転する際の重要なポイントとなります。

高所作業車

準中型免許を持っていれば、高所作業車の運転も可能です。

高所作業車は、名前の通り高い位置での作業をサポートするための特殊車両です。建築現場や電線の点検・修理、看板の取り付けなど、さまざまな場面で活躍します。

車体には伸縮するアームや作業プラットフォームが装備されており、これにより作業員は安全に高い場所での作業を行うことが可能です。

運転者は、高所作業車を適切に操作し、作業員の安全を確保しながら、さまざまな場面での作業をサポートする能力が求められます。ただし高所作業車のブーム部分を運転するには、高所作業車取扱者の免許が必要なため注意が必要です。

普通車

準中型免許を保持している人は、もちろん普通車の運転も許可されています。

普通車とは、主に乗用車や小型の商用車を指す言葉で、日常生活の移動や荷物の運搬、旅行など、さまざまなシーンで利用される車両です。

準中型免許は、より大型の車両を運転するための資格となっており、それに含まれる範囲内であれば、普通車も含めてさまざまな車両の運転が可能です。

関連記事:準中型免許で乗れるトラックの種類・重量・定員等を解説

準中型免許なのに乗れる車が5t未満の人がいる理由

先述の通り、準中型免許を所持している場合、車両総重量が3.5t以上7.5t未満の車を運転できます。

しかし、準中型免許を所持している人の中には、5t未満の車しか運転できないと法律で定められている人もいます。

ここでは、準中型免許なのに乗れる車が5t未満の人がいる理由について詳しく解説します。

5t限定準中型免許とは、車両総重量が5t未満の車両の運転が許可される免許を指します。この免許を持っていると、普通車に加えて、5tまでのトラックやバスを運転することができます。

しかし、5tを超える車両や、11人以上の乗客を運ぶ大型バスの運転には対応できません。そのため、特定の業界や職種で必要とされる場合や、自身の仕事で5t未満のトラックを運転する必要がある場合に取得する人が多い免許となっています。

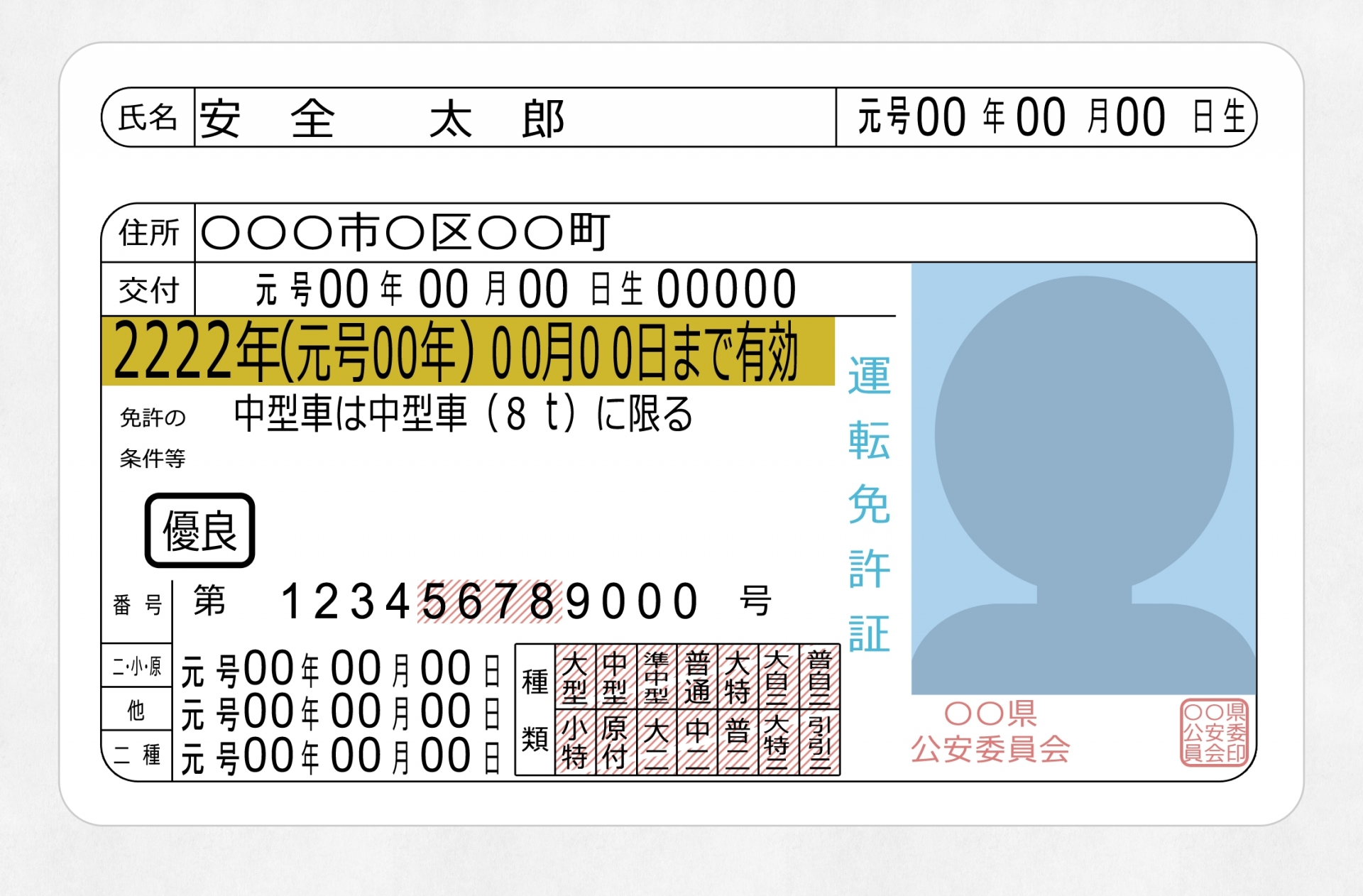

では、なぜ通常の準中型免許とは別に5t限定準中型免許が存在しているのでしょうか。それは、2017年以前の法律が関係しています。

2017年の法改正により、2007年6月2日から2017年3月11日以前に普通免許を取得した人は、2017年3月12日以降は5t限定準中型免許を所持している扱いとなりました。

これにより、普通自動車に加えて、車両総重量5t未満及び最大積載量3t未満の準中型自動車を運転することが可能になりました。なぜなら、改正前の法律では普通免許を所持していれば、車両総重量が5t未満の車を運転することができたからです。

さらに、2007年6月1日以前に普通免許を取得したことによって、現在8t限定中型免許を保有している人は、普通自動車、準中型自動車並びに、車両総重量8t未満及び最大積載量5t未満の中型自動車を運転することができます。

関連記事:準中型免許の5t限定で乗れるトラックは?限定解除の方法も解説

準中型免許で乗れる5t限定車を解除する方法

限定解除とは、特定の制限を持つ運転免許を、その制限を取り除くための手続きや試験を経て、一般的な免許にアップグレードすることを指します。

法改正により5t限定を解除する必要が出てきた人は、どのような手続きを踏めばいいのでしょうか。ここでは、5t限定を解除する具体的な流れや、必要な費用について詳しく解説します。

5t限定を解除する流れ

5t限定の解除を行う流れは以下のようになります。

まず、5t限定の解除を希望する場合、指定された教習所で必要な教習を受けることが求められます。この教習は、MTは4時間、ATは8時間と、時間が定められています。

そして、教習後の卒業試験に合格した後は、免許試験場で視力検査などの適性試験を受験します。その後に限定解除交付手続きを行って初めて、限定解除が可能となるのです。

5t限定を解除する費用相場:約7〜10万円

5t限定免許の限定解除をするために必要な費用は、下記の通りです。

| 所持している免許 | 限定解除後に取得する免許 | 費用 |

| 準中型(5t)限定AT免許 | 準中型免許 | 約10万円 |

| 準中型(5t)限定免許 | 準中型免許 | 約7万円 |

上記の金額に加えて、免許センターにて解除の申請をする際に1,450円の手数料が別途必要となります。

それなりに費用はかかるものの、普通自動車免許の取得に比べるとかなり安い金額であると言えます。

関連記事:準中型免許の限定解除とは?5t未満しか運転できない理由

準中型免許で乗れる車についてよくある質問

ここからは、準中型免許で乗れる車についてよくある質問に回答していきます。

準中型免許で4tトラックは運転できる?

物流業界で「4tトラック」と呼ばれている車両は、車両総重量8t程度であるため、総重量が7.5t未満の車両しか運転できない準中型免許では、4tトラックの運転は不可能です。

4tトラックを運転するためには、中型免許、もしくは大型免許が必要となります。

なお、「4tトラック」という名称は、以前の車両総重量8t未満のトラックは平ボディーが主流で、荷物を4tまで積載できたことから名づけられた愛称です。

準中型免許と中型免許の違いは何?

準中型免許と中型免許の主な違いは、運転できる車両の最大積載量にあります。

準中型免許は、最大積載量が2t以上4t以下の車両を運転することができる免許です。

一方、中型免許は、最大積載量が4t以上11t以下の車両を運転することが認められています。

したがって、最大積載量が4tを超える車両を運転する場合は、中型免許が必要となります。

関連記事:【2023年版】準中型免許は何トンまで乗れるのか?車種を紹介

準中型免許で乗れる車についてのまとめ

今回は、準中型免許で乗れる車について解説しました。

仕事で準中型免許の取得を検討している方は、本記事を参考にして、ぜひ準中型免許の取得に挑戦してみてください。

ドライバーの仕事をお探しの方へ

ドライバーキャリアは、運送・物流業界に特化した転職支援サービスです。

- 希望条件に合う求人のご紹介

- 履歴書など書類作成のサポート

- 企業との条件交渉/面接日程の調整

無料でご利用いただけますので、ぜひご活用ください。

求人を検索する(無料)